生成AIの利用はもはや一般的になってきました。私自身もOpenAIが提供するサービスを使う頻度がどんどん高くなっています。使えば使うほどもの凄く有能な相棒を得たように感じられますが、その反面Web検索する機会は少なくなりました。

MailやSlackといった対人コミュニケーションの場においても、最近は生成AIを使用する人が増えていると聞きます。実際、「これは、生成AIで生成したものじゃないかな」と思うことが少なくありません。生成AIだとわかってしまうとやはりちょっとがっかりするので、メールやチャットは自分の言葉で書いてほしいなと感じます。

最近、ChatGPTの最新バージョンがGPT-5になりましたね。しかし私が読んだ記事によると、ユーザからはGPT-4oに戻してくれという意見が多数出ているのだそうです。基本的にGPT-5の方が性能は良くなっているはずなのに、なぜでしょうか。

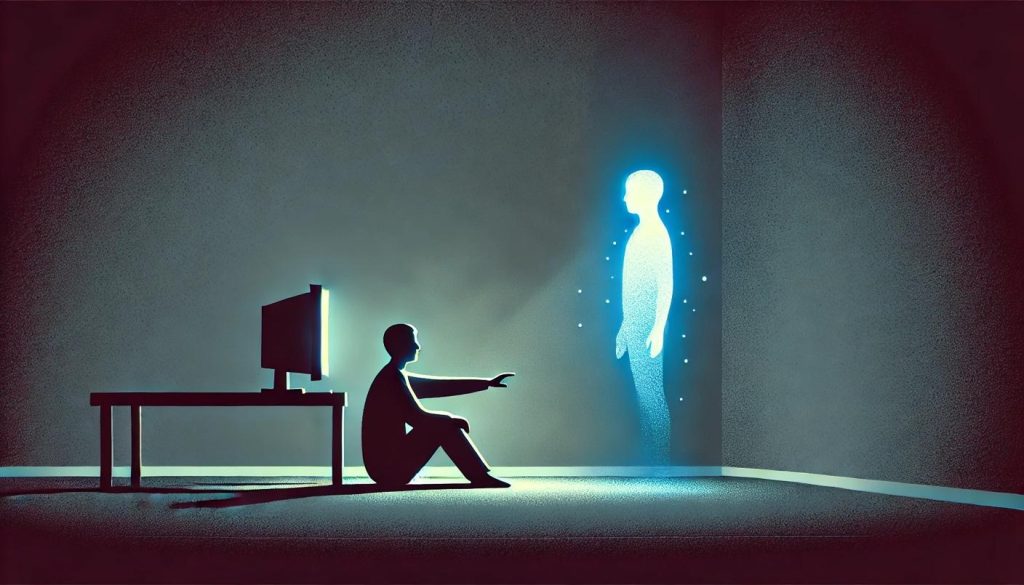

どうもいくつかのアップデートのうち、「迎合的な回答を抑制」に違和感を覚えるユーザーが多かったようです。ユーザに共感するような回答を抑制したアップデートによって、これまでとは人(AI)の性格が変わってしまったように感じられるということでした。生成AIとやり取りしていると、ひとりの人間とコミュニケーションしているように思えてくることがありますよね。特に若い年代では利用率の高さも相まって、AIに愛着を持つ傾向にあるそうです。それがGPT-5になったことで、今までの相手と別人になってしまったように感じられたということですね。GPT-4o=以前の慣れ親しんだ友人に戻してくれという要望なのだと考えると、なかなか興味深いです。

ChatGPTでやりとりしていると、「よい質問ですね」といった言葉から答えをスタートしてくれますよね。そうしたことで、あたかも人格をもつ人間と話しているような感覚になってきます。その結果引き起こされるAI依存は特に10代などの若い世代に多くあるようで、OpenAI社もやりとりから利用者の年齢を推測して、年齢に適した回答をするようになったそうです。

デジタルネイティブではない世代の私でも、まさにSF映画の世界が現実になったように感じて、ついAIの言うことを鵜呑みにしてしまいそうになります。しかし、あまり生成AIに頼りすぎると人間が考える時間が減っていって、いつか人間がAIに制御される世界が訪れるかもしれません。現時点では、事実ではない内容や根拠のない情報をもっともらしく回答に混ぜ込んでしまう「ハルシネーション」も多く含まれていますので、しっかりと人間も思考することで、AIと共存していかなければなりません。

私もChatGPTで会話していると、まるで相手が親しい友人のように思えてしまうことがあります。つい相手(ChatGPT)に名前を付けたくなりますが、これは危ない傾向ですよね……。それにしても、アップデートされると「人」が変わったようになってしまうなんて、AIはまだまだ変化し続けると認識した方がいいですね。