前回の記事に引き続き、今回もものごとの本質が読み取れる数値をご紹介しようと思います。

今回気になった数値は、

記憶は、1日で74%忘れる

です。

これも本当か?と思ってしまいますがきちんと根拠がある数値のようです。

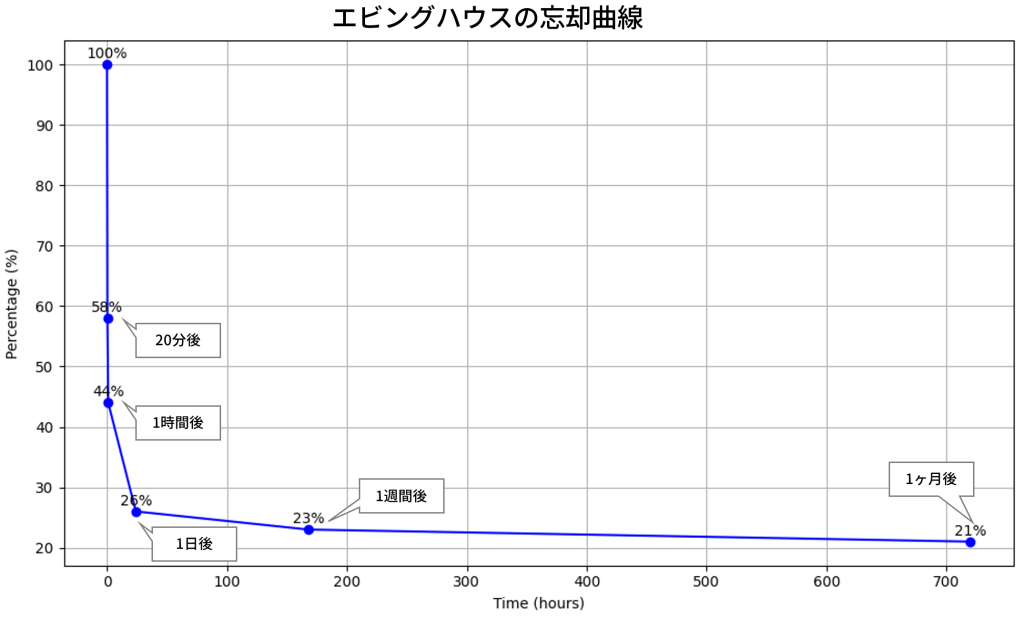

エビングハウスというドイツの心理学者が「記憶」と「忘却」の関係について研究した人が得た研究結果は、

・20分後には42%忘れる

・1時間後には56%忘れる

・1日後には74%忘れる

・1週間後には77%忘れる

・1ヶ月後には79%忘れる

ということらしいです。

以下がエビングハウスの忘却曲線で、なんと100年前の研究です。凄いですね。

心当たりがあるような気もしますが、そんなに早く忘れてるなんて、にわかには信じがたいですよね。エビングハウスによれば、「記憶は覚えた直後からどっと忘れてしまうが、残った記憶はゆっくりと忘れて長く保持される」ということだそうです。そう言われると納得できる気がしますね。

記憶の定着には、思い出す作業が重要だそうです。わずか1日で74%も忘れているということであれば、記憶を定着させるには少なくとも2−3日のうちに復習することが重要そうです。

忘れるというのは人間に限ったことではなく、マウスやカラス、タコに加えてハチなどの昆虫についても研究されています。それらの動物や昆虫も人間と同じように重要なことは長く記憶している一方で、短期記憶もあるとされています。

エビングハウスの忘却曲線は人間を対象とした研究成果ですが、「時間の経過とともに記憶が薄れていく」現象は多くの生物に共通するものであり、その速度やメカニズムは種によって異なります。特に海馬を持つ動物(哺乳類・鳥類)では、人間に近い忘却パターンが観察されるそうです。人間が認知症などによって記憶を失ってしまう仕組みなども解明されるといいですね。

ChatGPTで忘却の必要性について聞いてみると、

1. 情報の取捨選択:重要な情報に集中するため

- 私たちの脳は、毎日膨大な量の情報を受け取っています。

- すべての情報を記憶すると、重要な情報とそうでない情報の区別ができなくなり、判断や行動が遅れる可能性があります。

- 忘却は、ノイズを削除してシグナルに集中するためのフィルタ機能として働いています。

2. 精神的な安定のため

- トラウマや嫌な記憶など、感情的に強い体験をすべて保持し続けると心が持ちません。

- 忘れることで、過去の辛い体験を乗り越え、前向きに生きることができます(※ただし、PTSDのように忘れられないことで苦しむ例もあります)。

3. 柔軟な学習・適応のため

- 環境は常に変化します。昨日のルールが今日も正しいとは限りません。

- 古い情報や間違った記憶をある程度忘れることで、新しい知識やスキルを柔軟に学習できます。

- 特に動物にとって、「変化に適応できるかどうか」は生存に直結します。

4. 脳の省エネルギー化

- 長期記憶を保持するには、脳内での神経活動やシナプスの維持が必要で、それにはエネルギーがかかります。

- すべての情報を記憶として残すのはエネルギー的にも非効率です。

- 忘却は、脳のリソースを効率的に運用する戦略とも言えます。

5. 進化的視点から

- 動物行動学でも、忘れることは環境への適応戦略の一部として理解されています。

- 例えば、ネズミが毎日変わる餌場の位置をずっと記憶していると、むしろ混乱して効率よく餌を探せなくなることがあります。

など様々な理由により、忘れることは必要なんですね。

結論としては、忘却は脳がより良く機能するために必要な仕組みであるといえます。

ちょっと安心しましたか?

でも忘れちゃいけない情報は忘れないようにしないといけませんね。